ブログ

2025.05.21すべて

「お布施ってこう書くのか!」がわかる、見本つき書き方ガイド【保存版】

「お布施って、どうやって渡せばいいの?」

初めての葬儀や法要。準備の中でも特に悩みがちなのが「お布施」の書き方です。

・どんな封筒を使えばいい?

・表書きの文字は?筆ペン?ボールペン?

・金額は中袋に?名前も書くの?

どこにも正式なマニュアルがないからこそ、「失礼がないようにしたい」という気持ちが強くなるもの。

この記事では、実際の見本画像つきで「お布施の正しい書き方」をやさしく丁寧に解説します。

スマホでさっと確認できるよう、封筒の選び方から渡し方のマナーまで、1つずつ不安を解消していきましょう。

目次

- 1 📌 1. お布施とは?意味・歴史・誰に渡す?

- 2 ✉️ 2. 封筒の種類と選び方|失礼にならない“お布施袋”とは?

- 3 🖌️ 3. 表書きの書き方|「御布施」ってどう書くの?名前は?他の表書きも解説!

- 4 💴 4. 中袋(内袋)の書き方|金額・住所・名前はどう書く?

- 5 🎁 5. 包み方と渡し方マナー|袱紗(ふくさ)の使い方もわかりやすく解説!

- 6 🚗🍱 6. 御車代・御膳料の違いと相場|お布施と一緒に渡すべき?

- 7 ❓ 7. よくある質問(Q&A)|お布施の“これどうするの?”をまとめて解決!

- 8 🧘♀️ 8. まとめ|“気持ちを込める”が一番のマナー

- 9 🏠 9. 一休堂の終活サポート|仏壇処分から僧侶手配まで、すべてお任せいただけます

📌 1. お布施とは?意味・歴史・誰に渡す?

「**お布施(おふせ)**って、どこまで丁寧に準備すればいいの?」

そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

🧘 お布施とは?

お布施とは、お葬式や法要などでお世話になる

僧侶に対して渡す“感謝の気持ち”を形にした謝礼のことです 🙇♀️

「読経をしていただいたお礼」や

「戒名(法名)をつけていただいたことへの感謝」など、

宗教的な行為に対して“お金”という形で感謝を表すのが一般的です。

🔍 「布施」という言葉の意味と歴史

「布施(ふせ)」という言葉は、

仏教用語で「無償で与えること・施すこと」を意味します。

📖 もともとは、インドの古代語で「ダーナ(Dāna)」と呼ばれており、

仏教における“修行のひとつ”として重視されてきました。

🕰️ 昔のお布施は“現物支給”だった?

かつての仏教の修行者(僧侶)は、物や金銭を自分から求めず、

信者からのお布施=施しで生活していました。

- ご飯(食べ物)

- 衣類(袈裟など)

- 寝具や薬

こうした「生活に必要なもの」を受け取り、

それに報いる形で仏法の教えやお経を授けていたのです。

この「見返りを求めないやりとり」が、

現代の「お布施」の起源となっています。

🏡 現代のお布施は“心付け”の一つ

時代が進み、現在では「お布施」として

現金を封筒に包んで渡すことが一般的になりました。

葬儀社や寺院によって金額は異なりますが、

重要なのは「いくら払うか」よりも、**“失礼のない渡し方”**です。

そのため、書き方や封筒選びなどに戸惑う方が多く、

この記事のように「お布施 書き方 見本」で検索されるのです📱

👨⚖️ お布施は誰に渡す?

通常は、以下のような宗教儀式を担当された僧侶に渡します。

| 📅 儀式の場面 | 🙏 渡す理由 |

|---|---|

| 葬儀・告別式 | 通夜・告別式の読経 |

| 法要(初七日〜三十三回忌) | 供養読経、説法 |

| 納骨・開眼供養 | 墓の供養/仏壇のお迎え |

| 戒名授与 | 故人に戒名を授ける法儀 |

| 仏壇処分(閉眼供養) | 仏壇の魂を抜くための読経 |

また、読経だけでなく、お墓の開眼供養や仏壇の供養の際にもお布施は必要となることがあります。

✉️ 2. 封筒の種類と選び方|失礼にならない“お布施袋”とは?

「お布施の封筒って、どれを選べばいいの?」

「普通ののし袋じゃだめなのかな…」

そんな迷いを感じる方も少なくありません。

ここでは、お布施にふさわしい封筒の選び方と、

「どうしても白無地が用意できないときの対処法」まで、やさしく解説します📮

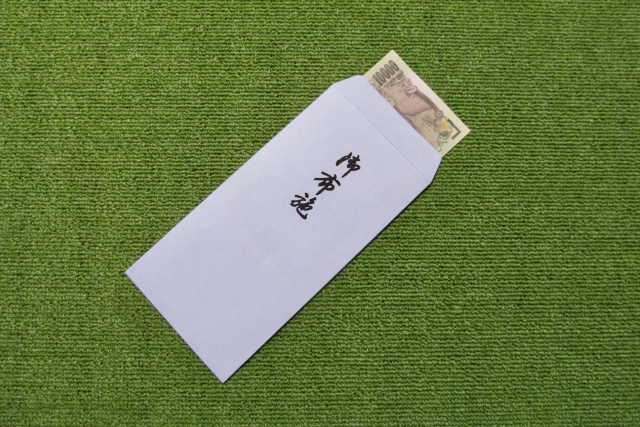

🧾 基本ルールは「白無地+郵便番号枠なし」

お布施に使用する封筒で大切なのは、

「飾らず・清らかで・宗教的にふさわしいこと」。

そのため、最も無難で正式とされるのは

白無地で、郵便番号の赤枠がついていない封筒です。

| 📌 チェックポイント | ✅ 選ぶべき内容 |

|---|---|

| 色・柄 | 白無地(模様やキャラクターなし) |

| 郵便番号枠 | なし(赤い枠のある封筒は避ける) |

| 封筒の構造(重なり) | 一重(不幸が重なる=二重封筒はNG) |

| 水引の有無 | なし(仏事では水引は基本不要) |

🎁「奉書紙封筒」ってなに?

「奉書(ほうしょ)」とは、昔から公式な文書や儀式に使われてきた、

格式のある和紙です。

お布施用として市販されている封筒の中には、

この奉書紙が使われているものもあります。

しっかりした厚みと質感があり、見た目にも丁寧な印象を与えます。

🛒 文房具店や仏具店、100円ショップなどで「御布施」と印字された封筒が購入できます。

簡単に手に入るので、事前に数枚用意しておくと安心です。

🖌 封筒の中身とあわせて準備するもの

- 中袋がある場合:表に金額「金壱萬圓也」など、裏に名前と住所を記載

- 中袋がない場合:外袋の裏面に同様の情報を記入

- お札は肖像画が表にくるようにそろえて、新札を使用するのが丁寧です💴

✅ 封筒選びのポイントまとめ

| ❌避けたい封筒 | ✅おすすめ封筒 |

|---|---|

| 赤い郵便番号枠のある封筒 | 白無地・郵便番号枠なし |

| 二重封筒(重ね構造) | 一重構造の奉書紙封筒 |

| 派手な柄のついた封筒 | 落ち着いた質感のシンプルな封筒 |

| 水引付きの祝儀袋 | 水引なし・「御布施」印字あり or 手書き |

💡 プチアドバイス

💬「封筒選びって意外と細かい…」と感じた方へ。

安心してください。

最も大切なのは「感謝の気持ちを丁寧に伝えること」。

封筒の形式にとらわれすぎず、心を込めて準備することが何より大切です。

📮次章では、実際の「表書きの書き方」について、

見本付きでわかりやすくご案内します🖌️

→ 「御布施」って縦書き?フルネームは必要?など、気になる疑問を解消しましょう。

🖌️ 3. 表書きの書き方|「御布施」ってどう書くの?名前は?他の表書きも解説!

「封筒の表には、何と書けばいいの?」

「御布施の文字の下に、名前も書くの?」

お布施袋の表書きは、たった数文字ですが、

実は**“書き方次第で印象が変わる”大切な部分**なんです。

この章では、御布施の正しい表書きと、あわせて使うことが多い

「御車代」「御膳料」などの書き分け方も、見本付きでやさしく解説します📖

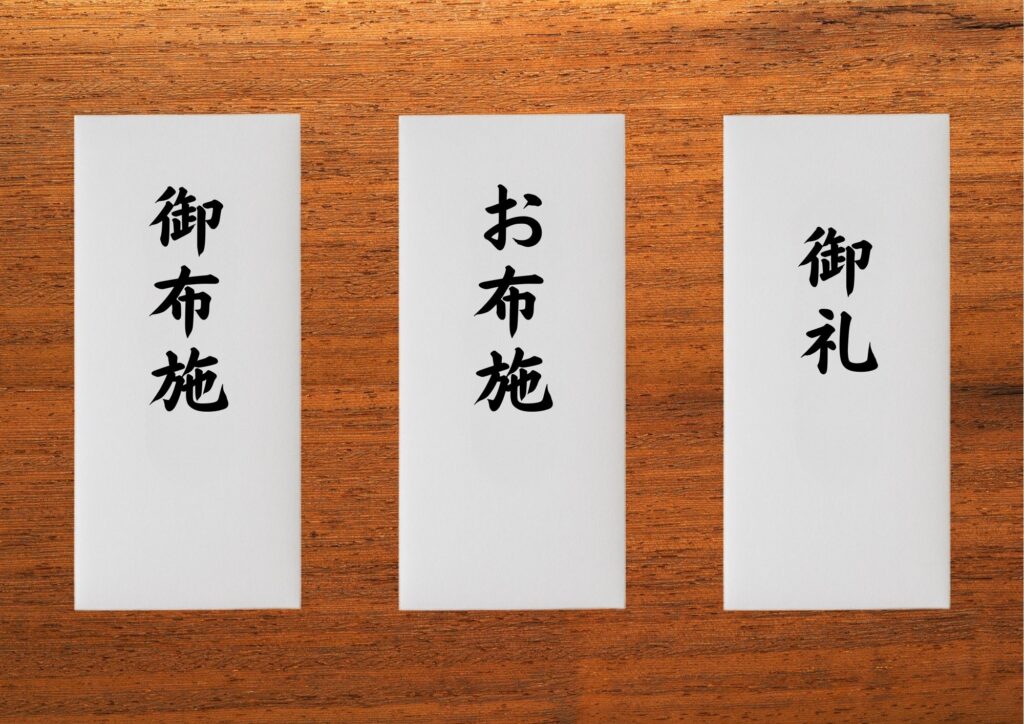

✍️ 表書きの基本は「御布施」または「お布施」

封筒の中央には、縦書きで次のように記入します。

📌 表書きの文字例:

| 使用例 | 状況例 | 備考 |

|---|---|---|

| 御布施 | 一般的な法要や読経のお礼 | 最も一般的で、全国的に使われる |

| お布施 | 優しい印象にしたい時 | ひらがなでも丁寧な印象を与える |

| 御礼 | 浄土真宗で使うことあり | 宗派によっては「御布施」を使わない |

🔸 「御布施」か「御礼」かで迷ったら?

⇒ 僧侶の宗派や寺院に事前確認できると安心です ☎️

🖋 書き方のスタイル

- 縦書きが基本(封筒の中央に大きく)

- 毛筆または筆ペンが望ましい(濃い墨を使用)

- ボールペン・シャープペンはNG

🖌️ 表書きの文字は、強く・大きく・堂々と書くのがポイントです。

字に自信がない場合は、印字タイプの封筒を選んでもOKです◎

🧑💼 名前は書く?書かない?

「御布施」の下に施主の名前を書くかどうかは、地域や慣習で異なります。

| パターン | 記載方法(縦書き) | 備考 |

|---|---|---|

| フルネームで書く | 「一休 太郎」 | 個人での供養・施主として渡す場合に丁寧 |

| 世帯主として書く | 「一休家」「一休 太郎」 | 家を代表しての供養の場合に使われることも |

| 書かない(空欄) | - | 僧侶と親しい間柄の場合など、略されることも |

➡️迷った場合は「一休 太郎」と、フルネームで書くのが無難です。

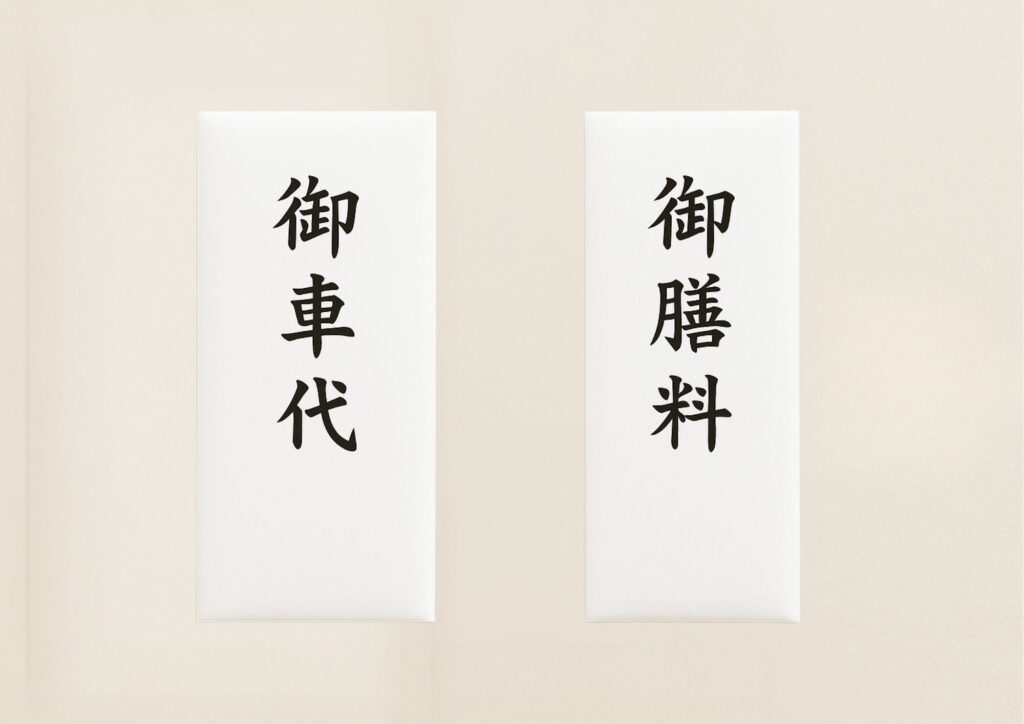

💴「御車代」「御膳料」など他の表書きは?

お布施と一緒に渡すことがあるのが、次の2つです:

🚗 御車代(おくるまだい)

僧侶が遠方から来られた場合などに、交通費として渡す謝礼です。

- 表書き:「御車代」

- お布施とは別封筒に分けて包むのが正式です。

🍱 御膳料(ごぜんりょう)

法要のあとに会食を設けなかった場合に、

食事代の代わりとして渡す心付けです。

- 表書き:「御膳料」

- 金額は地域差あり。3,000〜5,000円程度が一般的。

📷 見本画像の活用ポイント

挿入画像のように、表書きは封筒の中心にバランスよく書くのが◎

【御布施】の下に「一休 太郎」などと小さめに記すと、丁寧な印象になります。

🖼️ 見本として掲載した封筒画像は、実際の使用例に近いレイアウトです。

現場で迷ったときは、ぜひスマホでチェックしながらご活用ください。

✅ 表書きのチェックリスト

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 字の位置 | 封筒中央にまっすぐ縦書き |

| 字の大きさ | 「御布施」は他の文字より大きく |

| 書く筆記具 | 濃墨の筆ペンや毛筆がベスト |

| 名前の記載 | 基本はフルネーム or 家名でもOK |

| 間違えた場合 | 修正液は使わず、新しい封筒で書き直す |

📮 次章では、封筒の内側に入れる中袋(内袋)の書き方について解説します。

金額の書き方や住所・名前の位置など、実物見本つきで丁寧にご案内しますのでお楽しみに。

💴 4. 中袋(内袋)の書き方|金額・住所・名前はどう書く?

「中袋って、何を書けばいいの?」

「金額は漢数字?数字? 裏には名前?住所もいるの?」

お布施の封筒の中に入れる「中袋(内袋)」は、

ただの“お金を入れる袋”ではなく、大切な情報を記す役割があります。

この章では、誰でも安心して書けるように、

金額の書き方から裏面の記載まで、丁寧にお伝えします ✍️

🧾 中袋とは?なぜ必要なの?

中袋(または内袋)は、お札を直接外袋に入れず、

内側で保護するための封筒です。

中袋があると、外から金額が見えにくくなり、

僧侶が後で整理しやすくなるという利点があります📂

✍️ 表面の書き方:金額の記載方法

封筒の表面中央に、縦書きで金額を記入します。

🖊 書き方のポイント:

| 内容 | 記入例 | 備考 |

|---|---|---|

| 旧漢数字 | 金壱萬圓也 | 一=壱、十=拾、千=阡、万=萬、円=圓を使う |

| アラビア数字可 | 金10,000円 | 柔らかい印象になりますが、格式を重んじる場合は避ける |

| 小切手や現金書留の場合 | 金参萬圓也 など | 金額を正確に。印象はしっかりめに。 |

🔸「也(なり)」は“終わり”を意味する言葉で、改ざん防止の意味もあります。

🏠 裏面の書き方:住所・氏名の記入

封筒の裏側・左下または右下に、

差出人の住所と氏名を縦書きで記入します。

📌 書き方の例:

コピーする編集する〒530-0001

大阪市北区梅田1丁目1番

一休 太郎

➡️ 一般的には左下に縦書き、最近では右下や横書きも見られます。

ただし、縦書きがより丁寧な印象を与えます。

💡 中袋がない場合はどうする?

中袋がついていない封筒(または一重封筒)の場合は、

外袋の裏面に同じように金額・住所・氏名を記載します ✍️

| 中袋の有無 | 書く場所 | 書く内容 |

|---|---|---|

| 中袋あり | 中袋の表・裏 | 金額/住所・氏名 |

| 中袋なし(1枚のみ) | 外袋の裏側 | 金額/住所・氏名 |

❗よくあるミスと対処法

| ミスの内容 | 対処法 |

|---|---|

| 金額を書き間違えた | 修正液は使わず、新しい中袋に書き直す |

| 氏名や住所が抜けていた | 後からペンで追加OK(筆ペンで統一できると◎) |

| 中袋がヨレてしまった | 清潔感が大切なので、新しいものに交換を推奨 |

📌 お布施は「気持ち」が何より大事。

完璧を目指すより、丁寧な印象を大切にしましょう😊

📷 こんな中袋なら安心!

挿入画像のように、封筒の表には「金壱萬圓也」、

裏には「〒住所」「氏名」をバランスよく書くと安心です。

🖼️ 実際の見本として掲載されている画像を参考にしながら、

書く前にイメージしておくと失敗しにくくなります。

📮 次章では、いよいよ「お布施の渡し方マナー」についてご案内します。

袱紗の使い方・渡すタイミング・声のかけ方など、

現場で迷わないよう、実例ベースでご紹介します!

🎁 5. 包み方と渡し方マナー|袱紗(ふくさ)の使い方もわかりやすく解説!

「封筒はできたけど、実際にどうやって渡せばいいの?」

「袱紗って本当に必要?どう使うの?」

お布施はただ“包む”だけでなく、“どんな姿勢で渡すか”も気持ちのうちです。

この章では、包み方・渡し方・言葉のかけ方まで、まるごと解説します🧭

🟪 袱紗(ふくさ)とは?なぜ使うの?

袱紗(ふくさ)とは、金封(お布施袋)を包んで持参するための風呂敷のような布です。

📌 袱紗を使う理由は2つ:

- 金封が汚れないように保護するため

- 相手に丁寧な印象を与えるため(特に仏事では重要)

特に法事や葬儀など、正式な場では袱紗があると一目置かれる丁寧さを感じてもらえます。

🎨 袱紗の色の選び方(仏事用)

| 色 | 意味 | 仏事で使用できる? |

|---|---|---|

| 紫色 | 慶弔両用、万能 | ◎(迷ったらこれ) |

| 緑・青系 | 弔事向け(仏事に多い) | ◎ |

| 黒・グレー | 仏事専用(特に男性に多い) | ◎ |

| 赤・ピンク | 慶事用(結婚・出産など) | ×(仏事には不適) |

💡 最近は**「リボン付きの金封包み」タイプ**も増えており、持ち運びにも便利です。

🧣 仏事での袱紗での包み方

仏事の場合は**「右包み(左開き)」が基本**です。

✅ 包み方ステップ(右利き向け):

- 袱紗をひし形に広げる(角が上下左右に向くように)

- 中央にお布施袋を置く

- 右 → 下 → 上 → 左 の順に折りたたむ

- 開けやすいように封筒の表が上向きになっているか確認!

🔸 折り方や順序は動画や画像で確認してもOK。実際にやってみるとすぐ慣れます◎

※慶事の場合は右開きのため、左右の工程を逆にします。

🙇 渡し方マナー|タイミングと言葉がカギ!

📌 渡すタイミングはいつ?

| シーン | 渡すタイミング |

|---|---|

| 葬儀・通夜 | 僧侶と対面したとき/控室にて |

| 法要(初七日~) | 読経前または終了後の挨拶時 |

| 納骨や開眼供養 | 現地到着時または開始前 |

➡️ 受付では渡さず、必ず僧侶本人に手渡しするのがマナーです。

🗣️ 添える言葉は?

シンプルで丁寧な言葉をそえて渡すと、印象がよくなります。

📋 例文集:

- 「本日はよろしくお願いいたします」

- 「ささやかですが、どうぞお納めください」

- 「お世話になります。お気持ちばかりですが…」

💡 緊張してしまっても、きちんと手渡しすること自体が丁寧な所作なのでご安心を。

👜 持参時のマナーまとめ

| マナー項目 | ポイント |

|---|---|

| 袱紗の色 | 紫・青・緑・グレー系 |

| 包み方 | 右包み(仏事マナー) |

| 持ち運び方 | カバンの中にそのまま入れるのは避け、平らに |

| 渡すタイミング | 僧侶と対面時に直接/読経前・後が安心 |

| 添える言葉 | 丁寧な一言でOK。「よろしくお願いいたします」など |

📮 次章では、「お布施以外にも渡すの?」という疑問にお応えして、

【御車代・御膳料】など、よくある“お布施とセットの金封”について解説します 🚗🍱

🚗🍱 6. 御車代・御膳料の違いと相場|お布施と一緒に渡すべき?

「お布施の他にも、お金を包んだほうがいいの?」

「御車代っていくらぐらい?御膳料って何?」

仏事の準備でよく聞かれるのが、**「御車代」と「御膳料」**の扱いについてです。

この章では、それぞれの意味や相場、渡し方などをまとめて解説します📚

🚗 「御車代(おくるまだい)」とは?

御車代とは、僧侶にわざわざ足を運んでもらったことへの交通費のお礼です。

📌 渡すタイミング

→ 通夜・葬儀・法要の会場などで、お布施とは別封筒で手渡しします。

📌 表書き

→ 「御車代」「御礼」などと記載します。

(地域により「御足代」など別の表記を使う場合もあります)

📌 相場の目安

| 距離 | 金額の目安 |

|---|---|

| 同市内 | 3,000円〜5,000円 |

| 遠方からの訪問 | 10,000円〜 |

💡 電車・タクシーなどで来られた場合や、お迎えがない場合は特に丁寧に。

🍱 「御膳料(ごぜんりょう)」とは?

御膳料は、僧侶が法要後の会食に参加できなかった場合の“お食事代”の代わりです。

📌 渡すタイミング

→ 法要終了後のご挨拶時や、お布施と一緒のタイミングでも可。

📌 表書き

→ 「御膳料」「御礼」などが一般的です。

📌 相場の目安

| 状況 | 金額の目安 |

|---|---|

| 会食なしの場合 | 5,000〜10,000円 |

💡 会食の予定があるのに急遽キャンセルになった場合などは、御膳料で気持ちを表すことも。

※僧侶が2人の場合は上記×2の御膳料を用意しておくとよいでしょう。

📦 封筒の分け方は?

お布施・御車代・御膳料は、それぞれ別の封筒で包むのがマナーです。

| 項目 | 封筒の表書き | 備考 |

|---|---|---|

| お布施 | 御布施 | 主たる謝礼 |

| 御車代 | 御車代/御礼 | 別封筒。お布施に同封しない |

| 御膳料 | 御膳料/御礼 | 食事提供がない場合の代替 |

➡️ 一つの封筒にまとめてしまうと、内訳がわかりにくく丁寧さに欠ける印象になってしまいます。

💬 「渡さなかったら失礼?」と不安な方へ

ご安心ください。

御車代・御膳料はあくまで気持ちとして添えるものであり、必須ではありません。

ただし、次のような場合は渡す方が無難です:

- 僧侶が遠方からお越しになる

- 会食の予定がない

- 長時間にわたるご供養をお願いする場合

📌 大切なのは「こうしなきゃダメ!」ではなく、

“感謝の気持ちを形にする”という心配りです😊

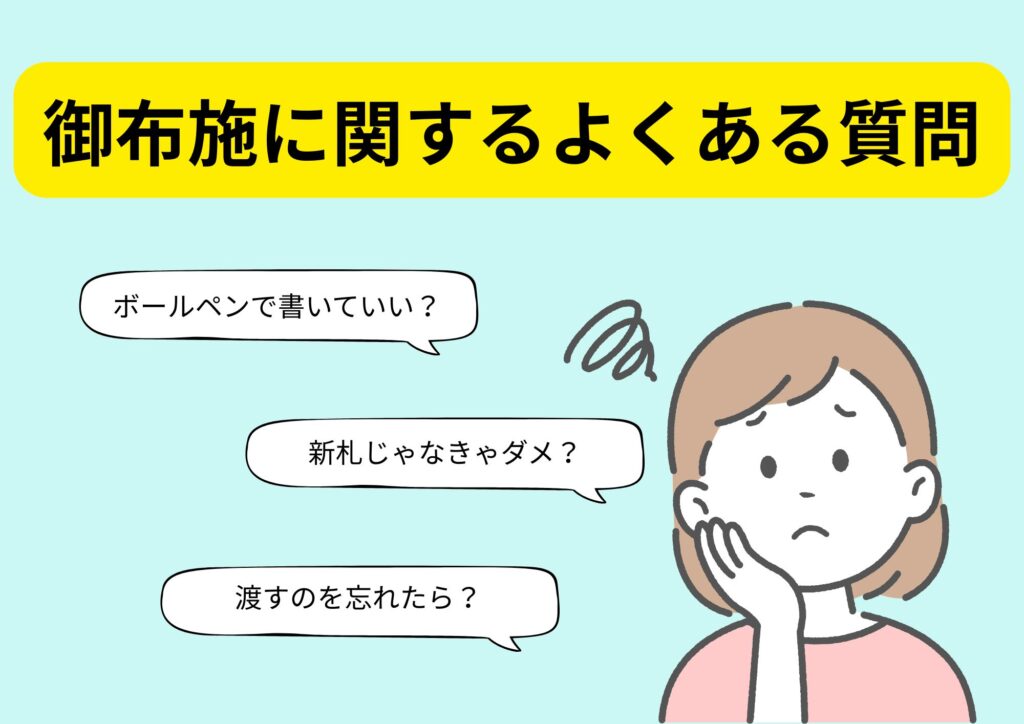

❓ 7. よくある質問(Q&A)|お布施の“これどうするの?”をまとめて解決!

「筆ペンがにじんでしまってうまく書けない…」

「封筒に名前って本当に書かないとだめ?」

ここでは、実際によくあるお布施に関する素朴な疑問をQ&A形式でまとめました。

安心して準備を進められるよう、ひとつずつやさしくお答えします😊

Q1. ボールペンで書いたら失礼になりますか?

🅰️ 厳密に言えば、毛筆や筆ペンが正式ですが、

最近ではきれいに書ける黒インクのペンであれば許容される場面も増えています。

➡️ ただし、**にじみにくい筆ペン(細字)**が一番安心です🖋

毛筆が苦手な方は、あらかじめ練習しておくのも◎

Q2. 名前は書かないといけませんか?

🅰️ 書かなくても失礼ではありませんが、

僧侶が「誰からいただいたのか」を把握しやすくするため、名前を記載するのが丁寧です。

➡️ 迷ったら、「〇〇家」やフルネーム(例:一休 太郎)と縦書きで添えましょう。

Q3. お札は新札でなくてもいいですか?

🅰️ お布施はお祝い事ではないので、必ずしも新札でなくてもOKです。

➡️ ただし、折れ・汚れのない、なるべくきれいなお札を使用しましょう💴

ヨレヨレのお札は「丁寧に用意していない印象」を与えてしまうかもしれません。

Q4. 封筒を間違えたら修正液で直してもいい?

🅰️ 基本的に、修正液や二重線での訂正はマナー違反とされています。

➡️ お布施は「心を込めて丁寧に準備されたもの」であることが大切。

修正液の使用は「慌てて用意した」「雑に済ませた」という印象を与えかねません。

そのため、間違えてしまった場合は、迷わず新しい封筒に書き直すのが安心です◎

✍️ 封筒は1〜2枚多めに準備しておくと、いざというときに落ち着いて対応できますよ。

Q5. 表書きの文字がかすれたり曲がったりしたら書き直す?

🅰️ 気にしすぎなくて大丈夫です!

➡️ 大切なのは「丁寧に気持ちを込めて書いたこと」。

筆跡の美しさより、心のこもった字であるかが重視されます。

Q6. お布施袋はどこで買えますか?

🅰️ 以下で購入可能です🛍

- 仏具店・文房具店

- コンビニ(簡易的なもの)

- 100円ショップ(種類に注意)

- オンラインショップ(Amazon・楽天など)

➡️ 「御布施」「御車代」など印字済の封筒セットも便利です。

Q7. 渡すのを忘れてしまったら?

🅰️ 気づいた時点で構いませんので、後日改めてお渡しすれば失礼にはあたりません。

➡️ ご自宅に伺う/郵送する/法要の場でお詫びと共に渡す、いずれも可能です。

気持ちを添えて丁寧に伝えることが一番大切です。

📮 次章では、ここまでの内容をわかりやすく振り返り、

「迷いなく準備できる!」と思っていただけるまとめをお届けします。

🧘♀️ 8. まとめ|“気持ちを込める”が一番のマナー

ここまで、お布施の書き方から封筒選び、渡し方のマナーまで詳しく見てきました。

きっと「意外と細かい…」「間違えたらどうしよう」と感じられた方もいらっしゃるかと思います。

でも大丈夫です😊

お布施で一番大切なのは、「形式」よりも**“感謝の気持ちを丁寧に表すこと”**です。

📌 おさらいポイント

- 封筒は白無地で郵便番号枠なしを選びましょう

- 表書きは「御布施」または宗派によっては「御礼」でもOK

- 中袋には金額、裏面に住所と名前を忘れずに

- 渡すときは袱紗に包み、丁寧な言葉を添えて

- 「御車代」「御膳料」は場面に応じて別封筒で

どんなに見た目が整っていても、

心がこもっていなければ本当の意味では「丁寧」とは言えません。

逆に、たとえ字が少し曲がっていても、

一生懸命準備した封筒からは、ちゃんと誠意が伝わるものです。

🕊️ 大切なのは「相手に敬意と感謝を伝えたい」というお気持ち。

その気持ちをベースにすれば、どんな場面でもきっと大丈夫です。

次章では、この記事を読んだ方が「さらに安心して準備できるように」

仏壇供養の一休堂がご用意しているサポートについてご紹介します📮

🏠 9. 一休堂の終活サポート|仏壇処分から僧侶手配まで、すべてお任せいただけます

「お布施の書き方を調べていたら、こんなに頼れる会社があるなんて」

――そんなお声をよくいただきます。

私たち仏壇供養の一休堂は、

お布施だけでなく、仏壇処分・供養・終活まわりのお悩みをまるごとサポートしています。

🔹一休堂の主なサービス一覧(全国対応)

| 🛠 サービス内容 | 📌 詳細 |

|---|---|

| 仏壇の処分・引き取り | 魂抜き供養をして丁寧にお引き取り |

| 仏壇の引越し・移動 | 県内外問わず、専門スタッフが対応 |

| 仏壇・位牌のお預かり | 期限付き・無期限の一時預かり可 |

| 僧侶のご紹介・派遣 | 葬儀・法要など宗派に応じて手配 |

| 遺影・位牌のお焚き上げ | 個別供養のうえ、丁寧にご処分 |

| 永代供養や墓じまいのご相談 | 提携寺院多数、ご希望に応じて紹介 |

✅ 各サービスは全国対応・現地スタッフが丁寧に対応

✅ ご自宅まで無料お見積りに伺います(LINEでのご相談もOK)

📲 ご相談はすべて無料です

- 「仏壇を引き取ってほしいけど、どこに頼んだら…」

- 「供養したいけど、お寺もわからない…」

- 「遺品整理と一緒に仏壇もお願いしたい」

そんな時は、LINEまたはお電話でお気軽にご相談ください。

🟢 LINEなら、

✅ 24時間いつでも相談できる

✅ 専門スタッフが1対1で対応

✅ そのまま無料見積りや日程予約も可能!

\あなたの「これ、どこに相談したらいいの?」に、すべてお応えします/

📞お電話でのご相談 06-6167-7919

🌐一休堂公式HPの【お問合せフォーム】

📲LINEでのご相談はコチラから👇

🧘♂️ 形式にとらわれず、でも気持ちには寄り添う

終活や仏事には「正解」がないからこそ、

一休堂は**“迷ったら、まず聞ける場所”**でありたいと考えています。

ご家族の想いや状況を丁寧にお伺いし、

宗派・地域・ご希望に応じた最適なご提案をお約束します。

仏壇供養を

お急ぎの方へ

早急に対応

いたしますので、

まずはご連絡

ください。

06-6167-7919

365日対応・9時〜18時