ブログ

2025.07.22すべて

老人ホームに仏壇や位牌は持ち込める?迷ったときの対処法と供養・処分の選択肢

目次

- 1 第1章:親が老人ホームに入居することに…仏壇と位牌、どうすればいい?

- 2 第2章:施設に仏壇・位牌を持ち込むことはできる?【ルールと現実】

- 3 第3章 仏壇や位牌を“置いたまま”にするリスクと注意点

- 4 第4章:実際どうする?仏壇と位牌を“処分する”・“持ち込む”以外の選択肢とは?

- 5 第5章:老人ホームに仏壇を持ち込めないときの選択肢は?🧳

- 6 第6章:親が「手放したくない」と言うとき、どうする?家族での話し合いの進め方🧓👨👩👧👦

- 7 第7章:仏壇をどうするか?現実的な選択肢まとめ

- 8 第8章|よくある質問(Q&A)

- 8.1 ❓Q1. 位牌は「粗大ごみ」で出しても問題ないのでしょうか?

- 8.2 ❓Q2. 仏壇と位牌、どちらも手放す場合はどうすればいい?

- 8.3 ❓Q3. 親が施設に入って空き家になりました。仏壇だけ残っている場合はどうすれば?

- 8.4 ❓Q4. 離れて暮らしていて立ち会えないのですが、依頼できますか?

- 8.5 ❓Q5. うちは浄土真宗で「魂はない」と聞いたのですが、供養は必要ですか?

- 8.6 ❓Q6. 他人の家の仏壇や位牌でも依頼できますか?

- 8.7 ❓Q7. 費用はいくらぐらいかかりますか?

- 8.8 ❓Q8. 証明書などは発行してもらえますか?

- 8.9 📩 お急ぎの方へ

- 8.10 🕊 まずは気軽にご相談ください

- 8.11 関連

第1章:親が老人ホームに入居することに…仏壇と位牌、どうすればいい?

親が老人ホームへの入居を決めたとき、

多くの方が最初にぶつかる“見落としがち”な問題があります。

それが—— **「実家にある仏壇と位牌、どうする?」**という問題です。

🏠👵「お母さんが施設に入るから、家はもう誰も住まない」

という状況は、今や多くのご家庭で現実となっています。

📌 よくある悩み

- 「仏壇をそのままにしておいていいの?」

- 「位牌って勝手に動かして大丈夫なの?」

- 「兄弟でも考えが違っていて、話が進まない…」

いざとなると、“何をどうすれば正解なのか”が分からないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

🔍 親自身も困っているケースが多数

意外かもしれませんが、実はご本人(親)自身が「仏壇のこと、どうしよう…」と悩んでいるケースも多いのです。

- 「先祖代々のものだから処分なんて罰当たりじゃないか」

- 「でも、老人ホームには持っていけないし…」

- 「息子や娘に迷惑をかけたくないけど…」

親もまた、“供養を疎かにしたくない”という思いと、

“現実的にはどうにもならない”という状況の狭間で揺れています。

💡 「親が元気なうちに相談」がベスト

このタイミングこそが、親と一緒に仏壇や位牌の行く末を話し合える貴重な機会でもあります。

たとえば…

- 仏壇を施設に持ち込めない場合の選択肢

- 位牌だけを一時的に保管する方法

- 本人の意思を尊重しつつ、家族全体で納得できる解決策

…など、事前に整理しておくことで、あとあと大きな揉めごとを防ぐことができます⚖️

👀 見落としがちな「空き家リスク」との関係

老人ホームへの入居は、「実家が空き家になる」という新たな問題も引き起こします。

仏壇や位牌を残したまま空き家にしてしまうと…

- 火災や盗難のリスク

- 家屋の劣化・雨漏り

- 近所からのクレーム

といった実害につながる可能性もあります。

特に、湿気の多い場所では仏壇がカビたり、位牌の文字が消えてしまうことも。

「きちんと供養されたほうが仏様も喜ぶよ」と、親にそっと背中を押してあげるのも大切です🙏

第2章:施設に仏壇・位牌を持ち込むことはできる?【ルールと現実】

「親が入所するけど、仏壇どうしよう…」

そんな悩みを抱えるご家族は、実はとても多いんです。

この章では、実際に高齢者施設に仏壇や位牌を持ち込めるのか?

その実情と施設側の対応について、リアルな声も交えて解説します。

✅ 施設の基本ルール:「持ち込み不可」が主流

高齢者施設(老人ホーム・サ高住など)の多くは、

**原則として“火気使用不可”&“宗教色の強いものは制限あり”**という方針を持っています。

そのため、以下のような対応が一般的です:

| 持ち込み品 | 許可される傾向 | 理由 |

|---|---|---|

| 仏壇(線香・ロウソクを伴う) | ❌不可 | 火災リスク・共有空間との調和 |

| 小型のミニ仏壇(装飾のみ) | △施設により異なる | 宗教的配慮が必要 |

| 位牌・写真のみ | 〇可能な場合あり | スペースが小さく個人の信仰に配慮可能 |

つまり「持ち込みOKかどうか」は、

👉 施設の運営方針次第というのが現実です。

🏢 実際にあったケース①:大型仏壇を断られた

「母の入所が決まり、使っていた仏壇を持って行こうとしたら

『火気を使うものは一切ダメ』と断られました。

位牌と写真だけ手元に残して、仏壇は一休堂さんにお願いしました」

(50代・女性/サ高住入所前に仏壇処分を依頼)

このように、火気(お線香・ロウソク)使用が前提の仏壇は、

ほぼ確実にNGとなることが多いです。

🧘♀️ 実際にあったケース②:ミニ仏壇は許可された

「母の要望で“祈る場所だけでも”と相談したら、

小さな棚の上に置ける程度ならOKとのこと。

ミニ仏壇と小さな位牌だけ持っていきました」

(40代・女性/ケア付き住宅にて)

このように、ミニマムであれば柔軟に対応してくれる施設もあります。

ただしこれはあくまで例外的対応であり、事前確認が必須です⚠️

💬 スタッフ側のホンネ:「他の入居者への配慮もある」

施設スタッフに聞くと…

「信仰心は大切にしたいと思いますが、

他の入居者さんとの関係や、施設全体の雰囲気も考慮しないといけません」

といった声も多く聞かれます。

特に以下のような理由で、施設としては慎重になりがちです:

- 火気使用や電飾による火災リスク🔥

- 他の宗派の入居者からのクレーム⚖️

- 管理上の安全・衛生面の配慮🧹

📌 結論:「位牌だけ手元に」「仏壇は別の形で供養」も選択肢

ご家族が安心して暮らすためには、

仏壇や位牌の扱いも“無理のない形”を選ぶことが大切です。

💡たとえば…

- 仏壇は供養・処分を専門業者に依頼し、写真や位牌だけを手元に残す

- 施設にはミニ仏壇(火気なし)を持ち込み、静かに手を合わせる空間にする

こうした工夫で、心の拠り所は保ちつつ、現実とのバランスも取ることができます。

第3章 仏壇や位牌を“置いたまま”にするリスクと注意点

親が老人ホームに入居した後、実家に仏壇や位牌がそのままになっている──

実は、これは決して珍しいことではありません。

「後で兄弟で話し合ってから…」

「なんとなく手をつけづらくて…」

けれど、“そのまま放置”には大きなリスクが潜んでいるのです。

🏚️ 空き家放置のリスクが直撃するのは仏壇だけじゃない!

高齢の親が施設に入ると、実家は空き家になるケースが多数です。

空き家には以下のようなリスクがつきまといます:

- 🐭 害虫・害獣の侵入で家の劣化が加速

- 💸 固定資産税や維持管理費がずっと発生

- 💥 放火や不法侵入の被害リスク

- ⚖️ 遺産相続の時に「誰が管理してたのか」で揉める原因に

そしてその中にある仏壇や位牌は…

- 湿気や虫で劣化し、供養どころか粗末な状態に…

- 家屋ごと老朽化が進むと「手をつけられない廃墟」扱いに…

つまり、“仏壇や位牌をそのままにする”というのは、

「大切なものを粗末にしてしまう可能性がある」ということでもあるのです。

🧓 まだ親が元気でも、今後の管理者が不在に?

「親がまだ元気で決められない」というケースも多く聞きます。

ですが、もし親御さんが突然入院・認知症・亡くなられたら…

- 誰が仏壇の管理をする?

- 鍵は誰が持ってる?

- 位牌はどこに?誰のものがある?

実際、【急な相続トラブル】としてよく起きるのが:

- 「位牌が見つからない」

- 「仏壇の中に金銭や遺品があるのに確認できない」

- 「兄弟間で供養方法が合わず揉めた」

このようなケースです。

つまり、「なんとなく」で先送りにすると、

のちのち【家族内で揉める火種】になる可能性が高まってしまうのです。

📷“そのままの仏壇”が不動産売却のネックになることも

もし将来的に実家を売却・解体する予定があるなら…

仏壇や位牌の処分は絶対に避けて通れません。

なぜなら:

- 仏壇があると“そのまま売る”ことができないことが多い

- 位牌などが残っている家は買主に嫌がられる傾向あり

- 仏間や仏壇の搬出経路が狭く、後で作業が大変に

実際に、当社にも「不動産業者から、仏壇だけは処分しておいてと言われた」という相談が多数寄せられています。

不動産売却が決まりそうになってから慌てるのではなく、

あらかじめ処分・供養の計画を立てておく方が、結果的にスムーズです。

🙏 放置が“罰当たり”に繋がるわけではありませんが…

「そのままにしていたら、バチが当たる気がして…」

こんな不安を抱えている方も少なくありません。

ただしご安心ください。

多くの宗派では、

「きちんと供養の気持ちを持ち、段階を踏んで整理・処分する」

ことが大切だとされています。

つまり、「どう処分するか」よりも「どう向き合うか」が大事なのです。

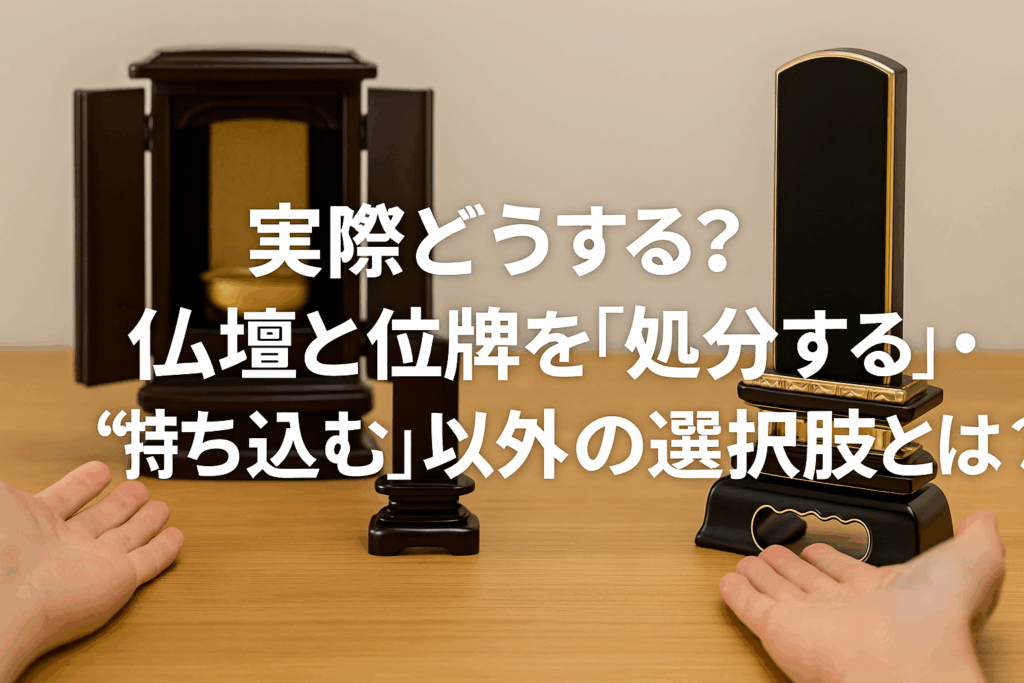

第4章:実際どうする?仏壇と位牌を“処分する”・“持ち込む”以外の選択肢とは?

「老人ホームに仏壇は持ち込めないけど、処分も気が引ける…」

そんな方にこそ知ってほしい、“第3の選択肢”があります。

✅ 第1の選択肢:一定期間の「預かりサービス」

「いずれは処分するかも。でも今すぐ決断できない…」

そんな方におすすめなのが【仏壇の預かりサービス】です。

これは、専門業者が仏壇を一時的に引き取り、倉庫や保管所で丁寧に保管してくれるサービスのこと。

🟡 メリット

- 精神的な猶予が持てる

- 急な引越しでも仏壇を一旦避難させられる

- 家族や親戚と相談してからゆっくり判断できる

🔵 注意点

- 保管期間に応じて費用がかかる(目安:月額1,000円〜3,000円)

- 一部地域では非対応の場合もあるため、事前確認が必要

最近では、全国対応・宗派不問の専門業者も増えており、

「後悔しない決断をするためのクールダウン期間」として活用する方も多くなっています。

✅ 第2の選択肢:「ミニ仏壇」「写真仏壇」への切り替え

「手を合わせる習慣は続けたい」

「位牌だけは近くに置きたい」

──そんな気持ちを叶えてくれるのが、【省スペース型の仏壇】です。

💡 具体例

- 卓上サイズの「モダン仏壇」

- 写真立てと一体になった「フォト仏壇」

- 棚の上に置ける「コンパクト祈り台」

- 位牌だけを納められる「位牌ケース」

🔸 特徴

- サイズがA4程度で場所をとらない

- デザインが洋室や老人ホームの雰囲気に馴染む

- 火を使わず、安全性も高い(LEDろうそく等)

こうした商品はネットでも簡単に購入でき、仏壇を手放したあとも「手元供養」を続けられます。

✅ 第3の選択肢:永代供養付きの「仏壇供養プラン」

近年増えているのが、仏壇を処分するだけでなく、

「中のお位牌やご本尊を合同供養のうえ永代供養施設に納める」という【永代供養付き処分プラン】。

✨ このプランが選ばれる理由

- 「供養が済んだ」安心感がある

- 家族・親族への説明責任が果たしやすい

- 自宅に持ち帰る必要がなく、後の心配が減る

🔸 対応するのはどんな業者?

「仏壇供養の一休堂」のように、

・自社で僧侶供養を行っている

・全国から依頼を受け付けている

・供養証明書が発行される

といった特徴を持つ業者が多く、離れて暮らすご家族にも安心です。

☝ 「まだ決めきれない」なら、無料相談を!

「預けるか処分するか…迷ってばかりで進まない」

そんな時は、無理に結論を出さなくても大丈夫。

✅ 無料相談を受け付けている専門業者

✅ LINEや電話で気軽に問い合わせできる窓口

✅ 事前見積もりで安心して比較できる制度

などを活用すれば、不安が自然とほぐれていきます🌿

第5章:老人ホームに仏壇を持ち込めないときの選択肢は?🧳

「親が施設に入ることになったけれど、仏壇はどうするのか…?」

多くのご家族がぶつかるこの問題。

ここでは、仏壇や位牌を老人ホームに持ち込めない場合に考えられる選択肢を、メリット・デメリットとともにご紹介します。

① 仏壇を自宅で管理する(家族が預かる)🏠

もっとも多い対応が「ご家族のどなたかが一時的に預かる」というものです。

- ✅ メリット

・気持ちの上で“手放す”ことなく維持できる

・家族内で管理・拝むことができる - ⚠️ デメリット

・スペースを取る(特に大きな仏壇は厳しい)

・管理する人の精神的・物理的な負担が生じる

💬「私の家に置いていますが、月に一度は義母と一緒に手を合わせています」

といった声もよく聞かれます。

② 仏壇預かりサービスを利用する📦

近年ニーズが増えているのが、専門業者による「仏壇預かりサービス」です。

- ✅ メリット

・一定期間、仏壇を手放さずに保管できる

・温度湿度管理された場所で丁寧に保管される

・費用も比較的リーズナブル(月1,000〜2,000円程度から) - ⚠️ デメリット

・将来的に“戻す”か“処分する”かを再び判断する必要がある

・長期になると保管料が嵩む

💡「親が退院したらまた自宅に戻す予定で、今は保管だけお願いしています」といった利用例も。

③ 小型仏壇やモダン仏壇に買い替える🪞

老人ホームによっては、「コンパクトサイズ」「家具調デザイン」であればOKとされる場合もあります。

- ✅ メリット

・位牌や写真だけでも供養を続けられる

・“目立たず静かに”設置できるため、他の入居者への配慮にもつながる

・仏壇業者によっては古い仏壇の引き取りもセット対応可 - ⚠️ デメリット

・「簡素化してしまった」ことに後ろめたさを感じる方もいる

・宗派や家のしきたりによっては抵抗を感じることも

🧘♀️「母の部屋に小さなフォトフレーム型仏壇を置いています。毎日声をかけているようです」との声も。

④ 仏壇処分・供養を行い、今後のかたちを再検討する📝

「誰も引き継がない」「将来置く場所もない」場合は、専門業者による供養+処分を選択するケースもあります。

- ✅ メリット

・仏壇や位牌に対してきちんと区切りがつけられる

・永代供養先へ引き継ぎや、納骨堂・手元供養への転換も可能

・“片付け”の一歩として整理が進む - ⚠️ デメリット

・精神的に「本当に手放していいのか?」と迷いがち

・親が存命で反対している場合にはトラブルの原因にも

💡この場合、仏壇の供養証明書が発行される業者を選ぶと、後の説明にも安心です。

📍状況に応じた選択が、心の整理にもつながる

仏壇をどうするかは、“モノの問題”であると同時に“気持ちの問題”でもあります。

大切なのは「今だけでなく、数年後・十数年後まで見越して考えること」

家族で話し合い、無理のない・後悔のない選択をしていくことが、

結果として、親御さんの気持ちも、あなた自身の気持ちも救うことにつながります。

第6章:親が「手放したくない」と言うとき、どうする?家族での話し合いの進め方🧓👨👩👧👦

老人ホームへの入居が迫っていても、

親が「仏壇は絶対に持って行きたい」「位牌は自分のそばに置いておきたい」と強く主張するケースも多くあります。

こうした場面では、正面から否定せずに“心に寄り添う”姿勢がとても大切です。

🧠 仏壇や位牌に込められた思いを理解する

高齢の方にとって、仏壇や位牌はただの“モノ”ではなく、

- 亡くなった家族とのつながり

- 日々の祈りや感謝の習慣

- 自分の人生そのものの象徴

といった心の支えとなっていることがほとんどです。

そのため、「もう邪魔だから処分しよう」といった言い方は、

本人にとっては“過去の人生を否定された”ように感じられてしまうこともあります。

👂「どうして残しておきたいの?」と聞いてみる

まずは「お父さん(お母さん)、どうしてそれを持って行きたいと思ってるの?」と、

理由を聞いてあげることから始めてみましょう。

- 「あの位牌を見ると、おじいちゃんを思い出せるから」

- 「毎日手を合わせないと落ち着かないんだ」

- 「誰にも見られずに供養できる場所が欲しい」

こうした声が聞けたら、「なるほどね」と共感を返しながら、

次の選択肢を一緒に考えるステップに入ります。

🏠 新居に持って行ける?→「サイズ・ルール」の壁

実際に入居予定の施設に仏壇を持ち込めるかどうかは、施設ごとにルールが異なります。

- 🔸 一切持ち込み不可のところもあれば

- 🔸 小型の仏具ならOKという施設も

この段階で、施設側に事前確認をしておくことが重要です。

また、位牌だけをコンパクトに残す「ミニ仏壇」や「モダン仏壇」などを提案すると、

気持ちの折り合いがつくこともあります。

🔁 「一時預かり」や「写真に残す」など、代替案を提示

どうしても持って行けない場合でも、“処分”という言葉を使わず、別の選択肢を提示することで納得してもらいやすくなります。

例:

- ✅ 「一時的に預かってもらうだけにしようか?」

- ✅ 「仏壇は丁寧に供養して、お位牌は新しく小さく作り直せるよ」

- ✅ 「立派な写真を撮って、いつでも見られるようにしよう」

これらの提案により、“失う”のではなく、“形を変えて残す”という印象になります。

🤝 家族での温度差に悩むときは、第三者の力も

「親が頑なで、子ども世代ではどうにもならない…」という場合には、

地域のケアマネージャーや終活相談員、仏壇供養の専門業者など、第三者の力を借りるのも有効です。

一休堂のように「ご本人・ご家族・施設」の間に入って調整してくれる業者も増えてきています。

✨ “想いを汲んだ上での提案”が、最終的な納得につながる

仏壇や位牌の処分は、単なるモノの整理ではありません。

- 親の人生をどう扱うか

- 家族としての想いをどう継承していくか

その姿勢が問われる、大切な時間です。

焦らず、押しつけず、対話を重ねることで、

「手放してよかった」「安心した」と思える選択肢が見えてきますよ🍀

第7章:仏壇をどうするか?現実的な選択肢まとめ

いざ老人ホームへの入居が決まっても、「仏壇や位牌をどうしたらいいのか?」という問題は、すぐに答えが出るものではありません。

ここでは、実際に選ばれている現実的な選択肢をまとめてご紹介します。

🏡 ① 親族宅への移動

最も多いのが「ご親族のお宅に仏壇や位牌を移す」パターンです。

- 親族の中で「しばらく預かるよ」と言ってくれる方がいれば、そのご自宅に移動

- 移動時には閉眼供養(魂抜き)や開眼供養が必要になることも

- 大きな仏壇だとスペースの問題もあるため、ミニ仏壇への買い替えも検討されがち

✅ メリット:家系内で供養が続けられる、心情的に安心感がある

⚠️ デメリット:置き場所や保管方法でトラブルになるケースも…

🪦 ② 納骨堂や永代供養施設に預ける

「お寺の納骨堂」や「永代供養墓」に仏壇の魂を移し、ご供養を託す方法もあります。

- 位牌やご本尊の一部をお焚き上げし、永代供養先に納める

- 現物を預けるのではなく、**“ご供養の場を移す”**イメージです

✅ メリット:スペースや管理の心配がなくなる。お寺や専門業者が供養を継続してくれる

⚠️ デメリット:ご本人やご家族が「手元にない寂しさ」を感じることも

📦 ③ 仏壇預かりサービスを利用する

最近では、仏壇専門業者による「仏壇預かりサービス」も増えてきています。

- 自宅や施設に仏壇を置けない人のために、一定期間専用倉庫で保管

- 保管中に「供養付きプラン」や「再設置予定プラン」などもあり柔軟

✅ メリット:とりあえず“預ける”という選択肢が取れる

⚠️ デメリット:保管費用(月額制)や、再設置の費用がかかることも

🔥 ④ 仏壇・位牌の供養処分を依頼する

最終的に「もう仏壇を置く予定がない」「管理者がいない」という場合は、専門業者に供養を依頼し、丁寧にお別れをするという選択肢もあります。

- 宗派に沿った供養(閉眼供養)を行ったうえで、丁寧に処分

- 供養証明書を発行してくれる業者もあり、安心して手放せる

✅ メリット:お寺との関係性に左右されず、気持ちに区切りをつけられる

⚠️ デメリット:「供養せずに処分」と誤解されるケースもあるため、説明や証明が大切

☝ ⑤ 小型仏壇に買い替えて施設に持ち込む

中には「仏壇を手放すこと自体に抵抗がある」という方も。

その場合は、小型の仏壇や仏具に買い替えた上で施設に持ち込む方法もあります。

- 引き出し式のモダン仏壇や、壁掛けタイプなど、コンパクトなものが人気

- 火を使わずLEDで灯せる仏具など、高齢者施設向け設計の商品も

✅ メリット:これまで通り手を合わせられる、心のよりどころになる

⚠️ デメリット:施設の規約によっては持ち込みNGの場合も

🔍 状況に応じて最適な選択を

それぞれのご家庭や心情によって、「正解」は異なります。

「無理に手放すのではなく、一時預かってもらう」

「代々の位牌だけは残して、仏壇本体は供養処分」

「お寺にお願いせず、宗派問わずに対応してくれる業者に依頼する」

── そんなふうに、いろんな“間”の選択肢もあるのです。

次章では、実際にこうした選択をした方のリアルな体験談をご紹介します。

第8章|よくある質問(Q&A)

仏壇や位牌の処分・供養を考え始めた方から、実際によく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

迷ったとき、不安になったときの参考にしていただければ幸いです。

❓Q1. 位牌は「粗大ごみ」で出しても問題ないのでしょうか?

🅰️ 基本的にはNGです。

位牌には故人の魂や家族の想いが込められていると考えられ、粗末に扱うのは望ましくありません。

宗派にもよりますが、閉眼供養(魂抜き)をしたうえで、専門業者に処分を依頼するのが一般的です。

❓Q2. 仏壇と位牌、どちらも手放す場合はどうすればいい?

🅰️ 一緒にまとめて供養・引き取りを依頼するのが安心です。

位牌・仏壇ともに「魂抜き(閉眼供養)」を行ったうえで、それぞれ適切な方法で処分されます。一休堂ではどちらもまとめて対応可能です。

❓Q3. 親が施設に入って空き家になりました。仏壇だけ残っている場合はどうすれば?

🅰️ お急ぎでなければ、気持ちの整理をつけてからで大丈夫です。

とはいえ放置し続けると劣化や盗難の恐れも。保管場所がない場合は「仏壇の一時預かり」もご検討ください。一休堂では最長6か月まで保管が可能です。

❓Q4. 離れて暮らしていて立ち会えないのですが、依頼できますか?

🅰️ はい、立ち会い不要で対応可能です。

LINEで仏壇の写真を送っていただければ、お見積もり→供養→処分→証明書の送付まで、すべて非対面で完了します。遠方のご家族からのご依頼も増えています。

❓Q5. うちは浄土真宗で「魂はない」と聞いたのですが、供養は必要ですか?

🅰️ 教義上は“閉眼供養は不要”とされることもありますが、気持ちの整理として希望される方も多くいらっしゃいます。

仏壇や位牌の「お役目を終える」意味で、形式にとらわれず丁寧に手放すお手伝いをさせていただきます。

❓Q6. 他人の家の仏壇や位牌でも依頼できますか?

🅰️ 所有者またはその家族の承諾があれば可能です。

親族の家の仏壇整理を代わりに行うケースも多くあります。依頼者本人でなくても手続きを進めることは可能です。

❓Q7. 費用はいくらぐらいかかりますか?

🅰️ 仏壇の大きさや搬出条件により異なりますが、小型で15,000円〜、中型で44,000円前後が目安です。

閉眼供養・搬出・処分費用がすべて含まれた明朗会計です。追加費用のかかる場合は、事前に必ずご案内します。

❓Q8. 証明書などは発行してもらえますか?

🅰️ はい。供養を行った証明書を発行・郵送いたします。

「しっかり供養して手放した」という証になるので、心の区切りとしても安心につながります。

📩 お急ぎの方へ

\ LINE相談は24時間受付中! /

LINEを送るだけで、無料でアドバイス・見積もりいたします。

💬「この仏壇、移動できますか?」

💬「供養ってどうすればいいの?」

どんな小さなことでも、お気軽にどうぞ。

📩 \ 今すぐ無料見積もり相談はこちら /

🕊 まずは気軽にご相談ください

一休堂では、LINEを送るだけの簡単相談も受け付けています。

仏壇や仏具の状態、処分の流れ、費用感まで明朗かつ丁寧にご案内いたします。

💬「まずは聞いてみるだけ…でも大丈夫ですか?」

——もちろんです。あなたのペースで、ゆっくりと一緒に考えていきましょう。

🧑💼 LINEやお電話から、無料でご相談を受け付けています。

「仏壇のこと、ちょっと相談してみたい」その一言からでも大丈夫です。

📞 フリーダイヤル:06-6167-7919

🌐ホームページ:お問合せフォームは【こちら】

あなたとご先祖さまのご縁を、やさしく丁寧につなぐお手伝いができれば幸いです。

仏壇供養を

お急ぎの方へ

早急に対応

いたしますので、

まずはご連絡

ください。

06-6167-7919

365日対応・9時〜18時