ブログ

2025.07.20すべて

「仏壇を処分したいのに、親が反対する…」その理由と、後悔しない“向き合い方”とは

目次

- 1 第1章:親が仏壇を処分させてくれない理由とは?

- 2 第2章:親にどう伝える?反対されないための“伝え方のコツ”

- 3 第3章:反対する親も納得できる“正しい仏壇処分の方法”とは?

- 4 第4章:実録!親との“攻防”とその乗り越え方

- 5 第5章:仏壇を処分しないままで“損するお金”

- 6 ✅放置すると起きる“3つの損”

- 7 第6章:仏壇を手放して“得したお金”と“安心した気持ち”

- 8 🟡 「処分=後ろめたさ」ではなく「処分=未来の安心」

- 9 第7章:親が反対していたけれど、処分できた理由

- 10 🟡 親の“NO”の裏には、不安や思い出がある

- 11 第8章:「親が納得してくれた」先輩たちの体験談📘

- 12 第9章:どう伝える?「親の気持ちを傷つけず」仏壇処分を提案するコツ🗣️

- 13 第10章:それでも親が反対する…「仏壇処分を進めるか悩むとき」の対処法🌀

第1章:親が仏壇を処分させてくれない理由とは?

「そろそろ実家の片付けを進めたい。でも、仏壇だけは親がどうしても処分させてくれない…」

こんなご相談、実はとても多いんです。

🧓「ご先祖様を粗末にできない」

🪦「罰が当たる気がする」

🙏「お坊さんにちゃんとお願いしないとダメ」

親世代にとって、仏壇はただの家具ではなく「家とご先祖をつなぐ神聖な存在」。

特に戦後を生き抜いた世代は、親から受け継いだ仏壇を“家のしるし”として大切にしてきました。

だからこそ、処分と聞くとまるで「家を絶つ」「先祖を粗末にする」ような気持ちになってしまい、感情的に反発してしまうのです。

❗さらに、こんな背景も

- 昔は「仏壇は一生もの」「次の代に継いでいくもの」という価値観が当たり前でした

- 地域によっては「仏壇を手放すと不幸が起きる」と信じている方も少なくありません

- 檀家制度の名残で、お寺から仏壇の維持を暗に期待されているケースも…

つまり、親が仏壇を手放すことに強い抵抗感を抱くのは、ある意味“自然な反応”なのです。

👪 でも、子世代の本音は…

一方で、子世代には子世代の現実があります。

- 実家に通うのが難しく、仏壇を守れない

- 自分の代で継ぐ人がいない

- 空き家が老朽化しており早く整理したい

だからこそ、親と子で「仏壇」に対する考え方のギャップが生まれ、悩みが深まってしまうのです。

☝まずは「反対するのが当たり前」と知っておこう

この章でお伝えしたいのは、

「親が反対するのは仕方のないこと」という前提を持つこと。

ここを理解していないと、

💥「なぜ分かってくれないの?」

😤「もう勝手に処分しちゃおうか」

と、お互いの溝がどんどん深まってしまいます。

次の章では、そんな“反対する親”とどう向き合えばいいのか、具体的な対話のヒントを紹介していきます。

第2章:親にどう伝える?反対されないための“伝え方のコツ”

「仏壇を処分しよう」といきなり伝えて、

💥「そんな話、聞きたくない!」

と激昂された経験はありませんか?

実はこの“伝え方”、とても大事なんです。

💬 NGワードに要注意

まず、こんな言い方は避けましょう。

- 「場所取ってるし、もういらないでしょ?」

- 「どうせ誰も手を合わせてないし」

- 「こっちだって忙しいんだから」

これでは、親にとっては「ご先祖をないがしろにされた」と感じてしまい、拒絶反応を起こしてしまいます。

🧠 伝える前に、まず“寄り添う”

最初の一歩は、仏壇に込めた親の思いを聞いてあげることです。

「この仏壇、誰の代から受け継いでるの?」

「いつも手を合わせてるのって、おじいちゃん?」

こうした会話を通して、親の気持ちや背景を理解する姿勢を見せましょう。

大切なのは、「親を説得すること」ではなく、「親の気持ちに共感すること」なのです。

✅ オススメの伝え方3選

では、実際にどう切り出せばいいのでしょうか?

相手の心に届きやすい伝え方の例を紹介します。

①「ちゃんと供養したいからこそ、相談したいんだ」

➡️ “処分”という言葉ではなく、あえて「供養」というワードを使うのがポイント。

ネガティブな印象をやわらげ、真剣さも伝わります。

②「最近はプロの業者にお願いする人も増えてるみたい」

➡️ “うちだけじゃない”という事例を挙げることで、心理的ハードルがぐっと下がります。

実際、仏壇供養の相談件数は年々増加傾向です。

③「このまま空き家に残したままだと、逆に申し訳ない気がして…」

➡️ “親を責める”のではなく、“ご先祖に対しての思い”を主語にすると受け入れられやすくなります。

📌 ポイントは「対立ではなく協力」の姿勢

「私 vs 親」という構図ではなく、

「一緒にいい形を考えたい」というスタンスで話すことが何よりも大切です。

- 決して一方的に結論を押しつけない

- じっくり時間をかけて話す

- 可能なら第三者(お坊さん・業者など)を交える

このように、親のペースに合わせた対話が、納得と安心につながっていきます。

第3章:反対する親も納得できる“正しい仏壇処分の方法”とは?

「手放すにしても、ちゃんと供養してくれるところじゃないと嫌だ」

「本当に大切に扱ってくれるの?」

そんな親の不安を払拭するには、「正しい方法」を知っていることが何より大切です。

ここでは、親世代にも納得してもらえる供養付きの仏壇処分方法をご紹介します。

✅ まず大前提:「ただのゴミ」として出してはいけない

仏壇は単なる家具ではなく、ご先祖を祀るための“心の拠り所”です。

粗大ゴミとして処分してしまうのは、トラブルや後悔のもと。

反対される理由の一つに「ぞんざいに扱われるのでは」という不安があります。

だからこそ、「きちんと供養してから手放す」という流れが重要なのです。

💡 安心される3つの供養処分の方法

①【菩提寺に相談】

親が長年お付き合いのあるお寺があれば、まずはそこへ相談するのが自然な流れです。

- メリット:信頼がある、宗派に則った供養ができる

- デメリット:費用が読みにくい、処分対応まではしてくれないことも

➡️ ※寺院によっては「魂抜き」だけで、その後の搬出・処分は家族の手配が必要な場合があります。

②【仏壇店に依頼】

販売・修理・処分まで扱う仏壇店も増えています。

- メリット:知識が豊富で、宗派の違いにも対応しやすい

- デメリット:地域によってサービスに差がある

➡️ ※店頭への持ち込みが必要なことが多いため、高齢の親だけでは難しいケースも。

③【仏壇供養の専門業者に依頼】

最近では、供養から搬出・処分・証明書の発行まで一貫対応してくれる専門業者もあります。

- メリット:家まで訪問してくれる、遠方・空き家対応も可、費用が明確

- デメリット:中には悪質業者もいるので、事前に実績や口コミの確認が必要

➡️ 実際に「仏壇供養の一休堂」のように、宗派不問・供養証明書付き・全国対応の業者なら、親御さんにも安心してもらえるケースが多いです。

🧾 供養証明書の安心感

特に親世代が安心するのが「供養証明書の発行」。

- 「しっかりと読経して供養をしていただきました」

- 「◯年◯月◯日、ご供養完了」

こうした書面が残ることで、「ちゃんとした形で手放せた」と納得につながります。

🚚 仏壇の大きさ・重さがネックな場合も

「重くて運べないからまだ置いてある…」という親も多いですが、

専門業者であれば、搬出から処分までまるごと対応してくれるため、体力的・精神的な負担も軽減されます。

🧘♀️ “親の不安”を取り除くことが、第一歩

「粗末にされないか不安」

「ちゃんと供養されるのか心配」

こうした親の想いに対して、正しい情報を持っていること自体が、信頼と納得に直結します。

次章では、実際に親と対話し、仏壇処分を納得してもらえた方々のエピソードを紹介します。

第4章:実録!親との“攻防”とその乗り越え方

仏壇処分に踏み切れない最大の壁──

それは、親の強いこだわりかもしれません。

「仏壇を捨てるなんて罰当たりだ」

「先祖に申し訳ない」

「わざわざ処分するなんて考えたこともない」

そんな言葉に、あなたはもう何度も返事に詰まってきたかもしれません。

ですが安心してください。同じように悩み、葛藤しながらも“乗り越えた”方たちが、実際にたくさんいます。

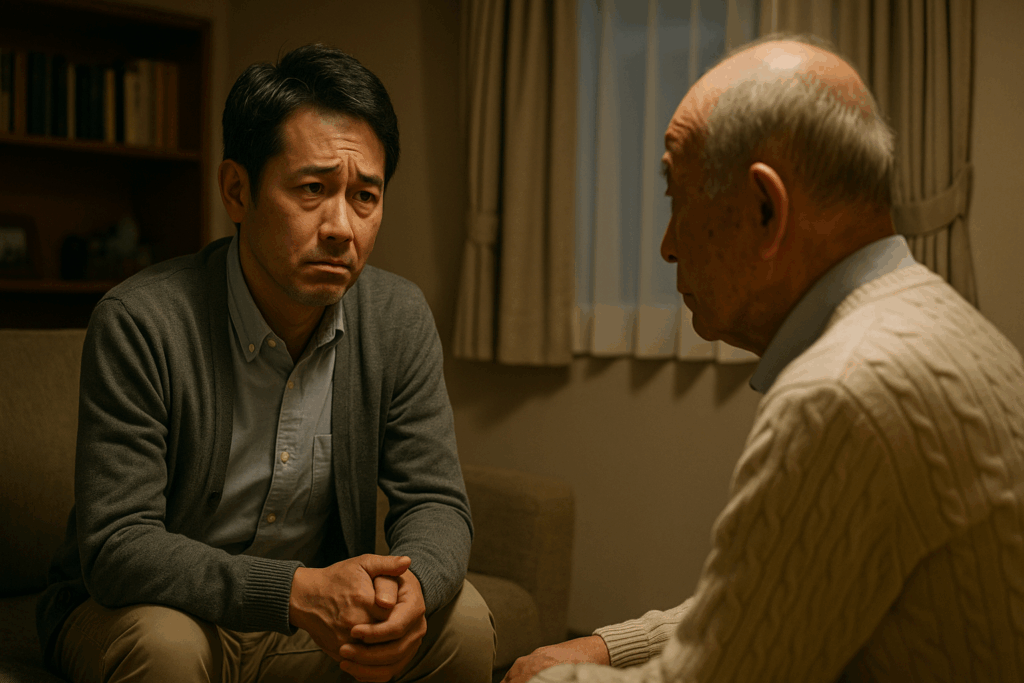

👵 ケース①:介護で実家を離れられない母とのやり取り

40代女性・大阪府

「一人暮らしの母が施設入所することになり、空き家になる実家の仏壇をどうするかという話になりました。

私としては“早めに処分しておいた方が良い”と思ったのですが、母は“施設に持って行けないの?”と…」

→ 解決策:

「持ち込みは難しいこと」「火災リスクになること」「施設では供養の声もあげられないこと」など、現実的な点を冷静に伝えました。

最終的には、“しっかりお経をあげてくれる業者がある”ことを説明し、納得してもらえました。

🧓 ケース②:「知らない業者なんて信用できない」父に対して

50代男性・東京都

「父はとにかく“見ず知らずの業者に頼むなんて怖い”という考えで、聞く耳を持ってくれませんでした」

→ 解決策:

実際に業者のホームページを一緒に見たり、供養証明書のサンプルを見せたりして、“形がある証拠”を提示しました。

さらに「この業者は檀家制度にも理解がある」と伝えると、「ならいいか」と一気に態度が軟化。

📌 ポイントは「不安の根っこを探ること」

多くの親が不安に思っているのは「手放すこと」ではなく「雑に扱われること」や「自分の知らない人に任せること」です。

👴 ケース③:「俺の代で処分したら怒られる」と言う父

60代女性・福岡県

「父は“俺の代で片づけたら先祖に怒られる”と、まるで呪縛のように思い込んでいました。

でも実際には、仏壇をそのままにしても誰も手入れせず、逆にかわいそうな状態に…」

→ 解決策:

「手放すこと=供養を終えること」だと丁寧に説明し、「今まで守ってきたことが無駄ではなく、きちんと締めくくることが供養になる」と伝えました。

父は涙ぐみながら「ありがとう、やっと気持ちが楽になった」と言ってくれました。

📣 共通するのは、「頭ごなしに否定しない」こと

親の気持ちを否定せず、まずは受け入れましょう。

その上で、選択肢や情報を“そっと差し出す”のが大切です。

- 「無理に捨てようって話じゃないよ」

- 「ちゃんとお経をあげてもらって、失礼のないようにしたいんだ」

- 「最終的に決めるのはお父さん(お母さん)だよ」

といった言い方で、主導権を渡しつつ、きっかけを与える形が効果的です。

第5章:仏壇を処分しないままで“損するお金”

「いつかやろうと思ってた」

「親が亡くなって、まだそのまま…」

「空き家に置きっぱなしで手がつけられない」

そんなふうに、仏壇を放置したままになっているご家庭は意外と多いものです。

でも──

**“そのままにしている間にも、実はお金がどんどん出ていっている”**こと、気づいていますか?

ここでは、仏壇を処分せずに放置したことで実際に発生する【お金の損】をリアルに解説します。

💸 ケース①:空き家管理費が年間10万円以上⁉

仏壇がある実家を「仏壇があるから手放せない」「勝手に処分したら親に怒られそう」と放置していたAさん。

けれど実際は、毎月の電気代・水道代の基本料金・火災保険・草刈りの外注費などで、年間12万円以上の維持費がかかっていました。

👉 仏壇さえなければ、「解体して土地活用」や「売却・賃貸」という選択肢も取れたのに…

“気持ちの整理”を理由に数年放置していたことで、累計50万円以上が出ていくことに。

💸 ケース②:片づけが後回しになって遺品整理費が割高に…

仏壇を片づけないまま数年が経過。家の中も荒れてしまい、「何が供養すべきものかも分からない」状態に。

結果、遺品整理業者に“丸投げ”せざるを得なくなり、追加費用15万円オーバー。

→ 業者からは「この仏壇は供養が必要ですね」と言われ、後から仏壇供養と処分も依頼することに。

別々の業者に頼む形になり、結果的に合計20万円以上の出費になったそうです。

💸 ケース③:家の売却で“仏壇撤去条件”をつけられた

不動産売却の契約直前、「この仏壇は処分してから引き渡してください」と買主から指摘。

時間がなく、急ぎの対応となったため通常の2倍以上の料金がかかる結果に。

「もっと早くやっていれば…」と悔やんでも、後の祭りです。

✅放置すると起きる“3つの損”

- 維持費がかかる(年単位で大きな出費)

- いざという時に対応が割高になる

- 家の資産価値や処分スピードが落ちる

つまり──

**仏壇を「動かさない」ことは、実は“損を生む選択”**なのです。

🟡「罰が当たるかも」より「損してしまうかも」に注目を

もちろん、供養の気持ちを大切にすることは大前提です。

ですが、「罰が当たるかも」と怖がるあまりに、実際の“損”を積み重ねてしまうのは本末転倒。

- 丁寧に供養して手放す

- 記録や証明を残す

- 心に区切りをつける

そうすれば、仏壇を手放すことは“無責任”ではなく、“ご先祖への感謝とけじめ”に変わります。

第6章:仏壇を手放して“得したお金”と“安心した気持ち”

「こんなにスッキリするなら、もっと早く相談すればよかった」

「後ろめたさよりも、安堵の気持ちが大きかったです」

──仏壇の処分を終えた方から、私たちがよくいただく声です。

ここでは、実際に仏壇を手放すことで【金銭的にも精神的にも“得をした”】リアルなケースをご紹介します。

✅ ケース①:実家売却がスムーズに進み、固定資産税ゼロへ

あるご家庭では、親が亡くなった後も空き家状態だった実家を、仏壇がネックでなかなか手放せずにいました。

「親に申し訳ない」「無理に処分していいのか分からない」という気持ちで動けなかったとのこと。

けれど、思い切って仏壇を専門業者に供養・処分してもらったことで、不動産の売却が一気に進展。

売却額でまとまった現金が手に入り、毎年かかっていた固定資産税の支払いもゼロに。

結果的に、仏壇処分にかかった費用3万円に対して、得られた金銭的メリットは100万円以上という声も。

✅ ケース②:「空き家の維持費」が不要になり、年12万円の節約に

仏壇のある空き家をそのままにしていたBさん。

毎月の基本料金や草刈り・除湿グッズなどの維持費で、年間12万円程度の出費が続いていました。

しかし、仏壇を丁寧に供養・撤去したことで家を解体。

土地活用(駐車場)に切り替えたことで、支出がゼロになっただけでなく、月々の副収入も得られるようになりました。

仏壇処分=出費と思われがちですが、処分が「支出のストップ」や「収入源の創出」に繋がるケースも多々あります。

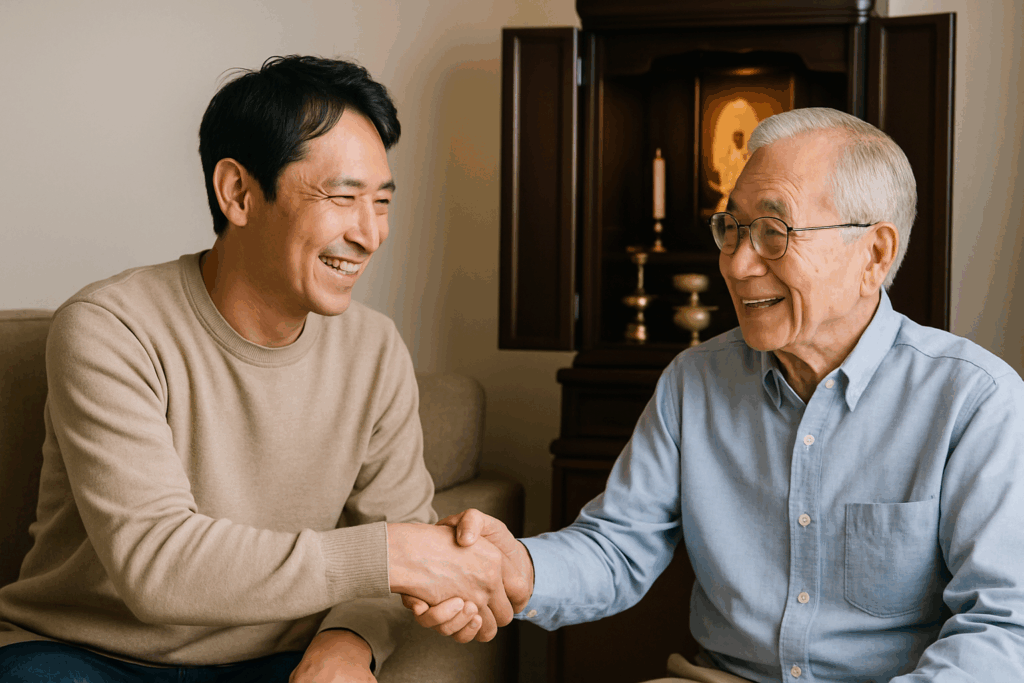

✅ ケース③:親との関係も改善。「今は処分して良かった」と言われた

ご高齢の親と同居していたCさん。

仏壇の老朽化が進み、「そろそろ小さいものに買い替えたほうが安全では?」と相談したところ、最初は大反対されたそうです。

しかし、事前に供養の内容・流れを説明し、専門家にも同席してもらったところ、親御さんも少しずつ納得。

最終的に、小型のコンパクト仏壇に買い替え、古い仏壇はきちんと供養して処分しました。

その後──

「自分ではどうしていいか分からなかったから、助かった。ありがとう」

と親から感謝され、家族の心の距離がぐっと近づいたとのこと。

🟡 「処分=後ろめたさ」ではなく「処分=未来の安心」

仏壇を手放すという行動は、決して“罰当たり”ではありません。

- 丁寧に供養をする

- 専門家に相談しながら進める

- 家族と話し合いながら判断する

これらを経て手放した仏壇は、**感謝と敬意をもって送り出した“お役目を終えた存在”**になります。

そしてその選択が、

✔ 不要な出費の削減

✔ 安全・快適な生活環境の確保

✔ 家族関係の円滑化

という“目に見える安心”へと繋がっていくのです。

第7章:親が反対していたけれど、処分できた理由

「親が“絶対に処分するな”と言っていて…」

「勝手に片付けて親との関係が悪くなったらと思うと動けない」

──そんな声もよく聞きます。

仏壇の処分をめぐっては、親世代と子世代で価値観が大きく異なるため、話が進みにくいこともしばしば。

しかし、丁寧に向き合えば、親の気持ちを尊重しながら処分に至る道筋をつけることも可能です。

ここでは、実際に親の“強い反対”があったにも関わらず、最終的に処分できたご家庭の事例をご紹介します。

✅ ケース①:「仏壇を捨てるなんて罰が当たる」と言われたけれど…

80代の母親と同居していたDさん。

実家の建て替えを検討する中で、「この大きな仏壇、どうしたらいいのか…」と悩んでいました。

しかし母は、

「この仏壇は先祖代々のもの。壊したらバチが当たる」

と、断固として処分を拒否。

Dさんは、専門業者に相談したうえで「きちんと供養してから移動または処分できる」ことを丁寧に説明。

さらに、実際の供養の様子や証明書のサンプルも見せることで、母の不安を少しずつ解消。

結果的に、

「そんな風に丁寧に扱ってくれるなら安心ね」と納得され、処分ではなく“お焚き上げ供養”という形で手放すことに成功しました。

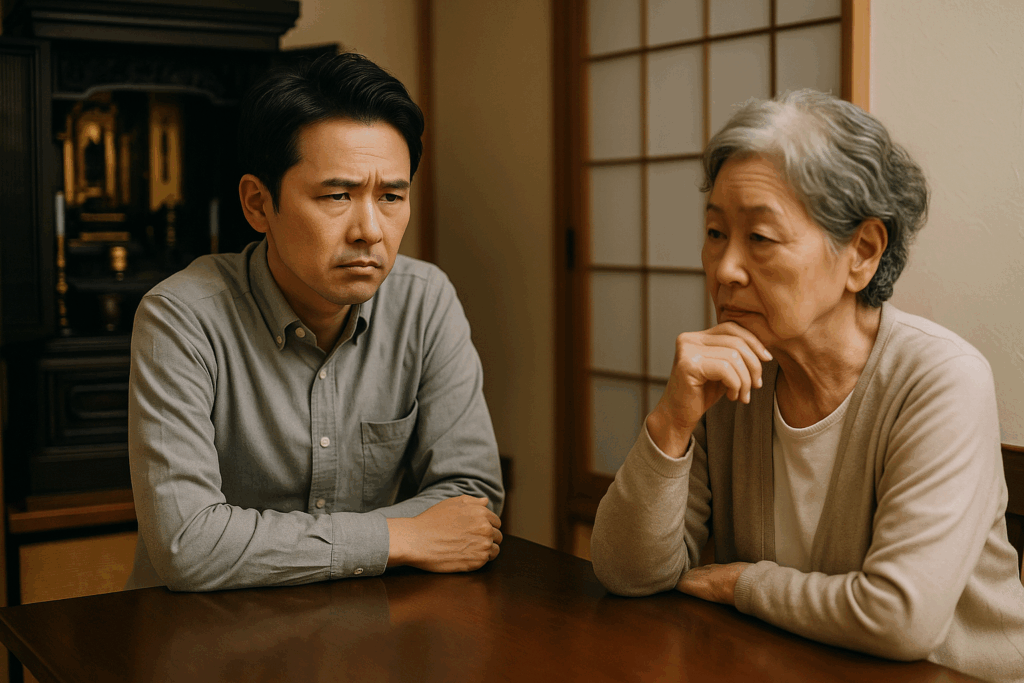

✅ ケース②:「親の反対」を、親の“気持ち”として受け止める

ある50代の男性Eさんは、仏壇の老朽化によりコンパクトな仏壇への買い替えを検討。

しかし母親は「昔のお坊さんに立ててもらった仏壇だから」「安物にするなんて罰当たり」と強い抵抗を見せていました。

そこでEさんは、“仏壇そのものへの執着”ではなく、

**「母が大切にしてきた歴史や、供養を軽んじられたくない気持ち」**に寄り添うことを意識。

「今までお母さんが大事にしてきた気持ちは、ちゃんと引き継ぐからね」

「手放すんじゃなくて、“感謝して見送る”って形にできる方法があるよ」

と、決して否定せず、心に寄り添う形で対話を続けました。

最終的には、

- 小型のモダン仏壇を選び、母と一緒に買いに行く

- 古い仏壇は、魂抜きの法要とともに丁寧に送る

という形で、母も納得のうえで仏壇を手放すことができました。

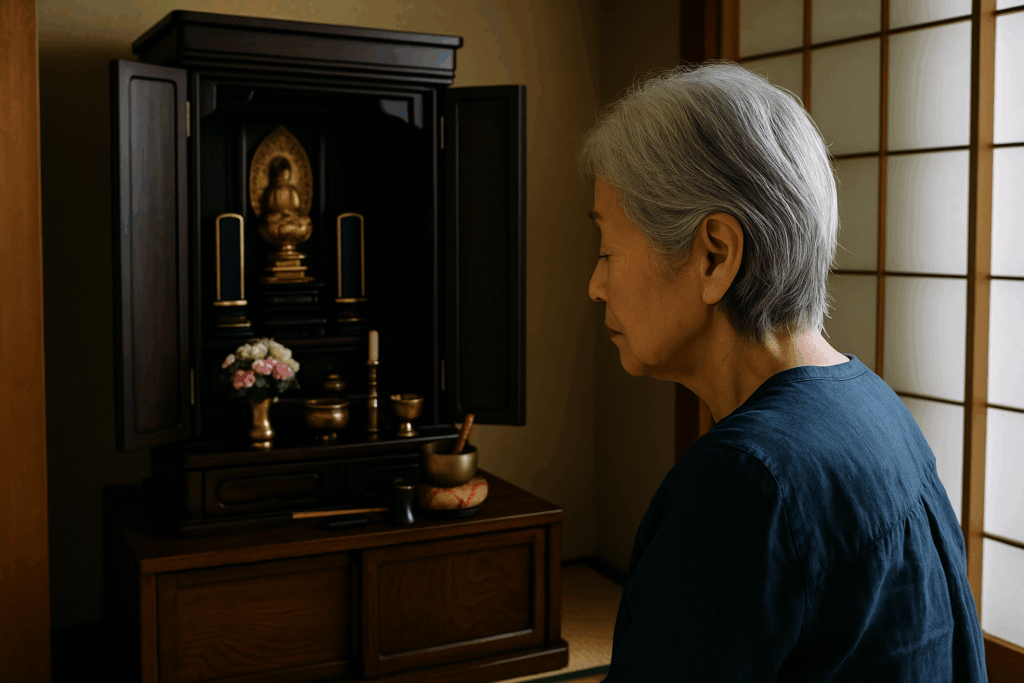

🟡 親の“NO”の裏には、不安や思い出がある

仏壇の処分に親が反対するのは、“わがまま”や“こだわり”ではありません。

そこには、

- 故人や先祖への想い

- 仏壇があることで保たれていた心の拠り所

- 「自分が大切にしてきたものを否定されたくない」気持ち

など、言葉にできない不安や寂しさがあるのです。

それを「古いから処分する」「場所をとるから捨てる」と言われてしまえば、心がざわつくのは当然。

だからこそ、

📌 相手の話に耳を傾けること

📌 「供養」という丁寧な送り方があると伝えること

📌 一緒に選び、一緒に進めるという“共有”の姿勢を持つこと

が大切です。

第8章:「親が納得してくれた」先輩たちの体験談📘

「親が納得してくれない……」と悩むあなたにとって、すでにその壁を乗り越えた人たちの声は、何よりの希望になるかもしれません。ここでは、実際に仏壇処分をめぐる親との葛藤を乗り越えた方々の実話をご紹介します。

🎤体験談①:90代の母に「供養証明書」の話をしたら…

東京都・40代女性(長女)

「母は“仏壇は魂があるものだから絶対処分なんてダメ!”という考えでした。

でも最近は高齢で仏壇の前に座るのも難しくなり、正直、私が代わりに拝んでいる状態。

一休堂さんに相談して“ご本尊や位牌を撮影して、しっかりと供養したあと、供養証明書を発行してくれる”という方法を知り、

“魂を抜いてお別れするちゃんとした手順”があることを丁寧に話しました。

すると『そういうことなら…』と、母も納得してくれました」

✅ ポイント: 写真付き供養のような「形式的な安心感+証拠」があると、高齢の親も納得しやすい。

🎤体験談②:「勝手に捨てた」と思われたくなくて…

大阪府・50代男性(三男)

「仏壇がある実家はもう空き家で、誰も拝みに行けていませんでした。

けど、兄は“勝手に処分するなんて罰が当たる”と猛反対。

そこで一休堂の“宗派不問の供養証明付きサービス”を利用して、

供養の写真・証明書を兄にも送付。

兄も“きちんとした供養をしてくれたんやな”と態度が軟化。処分まで無事進められました」

✅ ポイント: 家族に「適切な供養をしたことを可視化」することで、誤解や反対を回避できる。

🎤体験談③:「手放すこと=忘れることじゃない」と気づいた

福岡県・30代女性(次女)

「実家の仏壇が古くて壊れかけていたのですが、母が“お父さん(故人)に申し訳ない”と反対していて…。

でも、仏壇を残すことよりも、“父を大切に思う心”をどう継続するかが大事だと気づいたんです。

一休堂さんに相談したら、小さなフォトBOXに遺影とお花を納めた“ミニ仏壇”の提案がありました。

それを母に見せたら『これならいつでも見えるところに置けてうれしいね』と涙ぐんでいました」

✅ ポイント: 「手放すこと」=「供養を終わらせること」ではなく、「次の形に託す」選択肢もある。

🌟読者へのメッセージ

親や家族との考えの違いは、簡単に解決するものではありません。でも、「反対されたから諦める」ではなく、「どうすれば納得してもらえるか?」と考えることが、前進の第一歩です。

そして、こうした体験談は、あなたと同じように悩む人の“未来の姿”かもしれません。

次章では、親を説得するための「伝え方」のコツを具体的に解説します📢

第9章:どう伝える?「親の気持ちを傷つけず」仏壇処分を提案するコツ🗣️

親が反対しているとき、「処分したい」と真正面からぶつかっても、話がこじれてしまいがちです。

ここでは、親の気持ちを尊重しながらも、少しずつ前向きな提案につなげる“伝え方の工夫”をお伝えします。

✅ 1. 「処分」という言葉は避ける

「処分=捨てる」と連想されやすく、感情的な拒否反応を招きがちです。

代わりに、以下のような表現に言い換えてみましょう。

| NGワード | → 言い換え例 |

|---|---|

| 仏壇を処分したい | 仏壇を“お引越し”させる形を考えてみたい |

| 手放そうよ | 次の形に“託す”こともできるみたい |

| 捨てるしかないよね | 専門の方に“供養してお別れ”する方法があるって |

📝ワンポイント:「大切にしている気持ち」を傷つけない言葉の選び方がカギです。

✅ 2. 「自分の負担」として話す

親を責めるように話すと、反発されやすくなります。

逆に「自分のため」に考えていると伝えると、相手は受け入れやすくなります。

🗣️伝え方の例:

「仏壇が大きくて、将来的に私が管理していけるか不安なんだ」

「もしもの時、どうしていいか分からなくなるのが怖くて…今、一緒に考えさせてもらえると助かる」

親に「自分のせいで迷惑かけてる」と思わせるのではなく、

「一緒に前向きに考えてもらいたい」というスタンスが大切です。

✅ 3. 親の不安を“見える形”で払拭する

多くの親は、「罰が当たるのでは?」「ちゃんと成仏できないのでは?」という漠然とした不安を抱えています。

そんなときは、供養証明書の存在や、僧侶の読経の様子を写真や動画で見せられることを伝えると安心感につながります。

📷伝え方の例:

「最近は写真を残して、しっかり供養された証明ももらえるみたいだよ」

「お坊さんに供養してもらってから丁寧にお別れするんだって」

✅ 4. 「保留案」「仮の選択肢」も提案する

すぐに決断させようとせず、“保留できる選択肢”を用意することで、親も心を整理する時間を持てます。

📦たとえば:

- 一時預かりサービスを使って、まず仏壇を実家から移動だけする

- 小型仏壇への“買い替え”を検討してみる

- フォトBOXやメモリアルプレートなど、新しい形を見せてあげる

🎯まとめ:気持ちを伝える5つのコツ

- 「処分」ではなく「供養して引き継ぐ」などの表現にする

- 「親のため」ではなく「自分の不安」として話す

- 証明書や写真など“目に見える形”で安心を伝える

- いきなり迫らず、「とりあえず」案を用意する

- 否定や説得ではなく、“寄り添う姿勢”を大切にする

第10章:それでも親が反対する…「仏壇処分を進めるか悩むとき」の対処法🌀

どれだけ丁寧に伝えても、「絶対に処分なんてダメ!」と強く反対される場合もあります。

ここでは、そうしたときの心の整理の仕方と、無理せず前に進むためのヒントをお伝えします。

✅ 1. 無理に説得しようとしない

親が強く反対しているとき、説得しようとすればするほど溝が深くなりやすいものです。

「今はこの話題はやめよう」と一旦引くことも、冷静な判断力のひとつ。

🧘♀️大切なのは、“急がない”こと。

仏壇をどうするかよりも、「親との関係性」を壊さないことが最優先です。

✅ 2. 親の言い分に「一理ある」と共感を示す

親世代は、“仏壇=家を守ってくれるもの”という信仰を深く持っていることがあります。

🗣️伝え方の例:

「長年、見守ってくれてたんだもんね」

「大切にしてきた気持ち、すごく分かるよ」

そのうえで「だからこそ、どうするのが一番いいか、一緒に考えさせてほしい」と伝えると、

話し合いの“温度”が少し和らぎます。

✅ 3. 今すぐ結論を出さず、情報収集だけでも

感情がぶつかっているときに判断するのは避け、「まずは調べるだけ」にとどめるのも一つの手です。

たとえば:

- 見積りだけ出してもらう(無料見積りならリスクなし)

- 寺院や供養専門業者に相談だけしてみる

- 仏壇を一時預かりしてもらい、ゆっくり考える

📌仏壇は一旦預けて「保留」にできるという選択肢は、思っている以上に効果的です。

✅ 4. 家族の将来の負担について、具体的に話す

将来的に「誰が管理するのか」「家を離れたあとどうなるか」は、現実的な問題です。

感情論でなく、事務的に・静かに伝えることで、相手も冷静に考えやすくなります。

🗣️伝え方の例:

「実家を空けたあと、仏壇だけ残ってしまうと対応が難しくなるから…」

「いざという時、無縁仏にならないように、今のうちに整理できたら安心かなって」

✅ 5. 「今の親の想い」を記録に残す

「まだ決断はできないけど、親の気持ちはきちんと聞いた」ということを

エンディングノートやメモとして残しておくと、後々の整理がスムーズになります。

📖たとえば:

- 仏壇をどうしたいか、気持ちを残しておいてもらう

- 誰かに託したい想いがあるなら、それも記しておく

💡それでも悩んだら…

「正解はない」のが、仏壇の扱いに関する一番の難しさ。

でも、家族がモヤモヤを抱えたまま時間だけが過ぎることが、いちばんの後悔につながります。

必要なら、専門業者や信頼できる僧侶に**“家族ごと相談”**するのも選択肢のひとつです。

プロの第三者が入ることで、感情がぶつからず、スムーズに進むこともあります。

🧭まとめ:迷ったときは「保留」も立派な選択

- 説得ではなく、共感と観察をベースに

- 話を急がず、選択肢を用意しておく

- 「その時」が来る前に、小さく準備を始めておく

✅ 無料で相談できます|「仏壇供養の一休堂」窓口のご案内

「仏壇を処分したいけど、どう動けばいいかわからない」

「親が反対しているけど、どう話を切り出せばいいのか…」

そんな“今すぐ決められない”あなたへ。

📞 仏壇供養の一休堂では、無料相談窓口を設けています。

仏壇の状態やご家族の事情などを丁寧にヒアリングしたうえで、必要に応じて現地への見積訪問も出張費0円で対応しています。

> 「ご相談だけ」「聞くだけ」でも大丈夫。

強引な勧誘は一切行っておりませんので、安心してお話しください。

- ✅ ご希望の供養方法・処分方法に沿った提案

- ✅ ご家族との話し合いに使える「説明資料」もご用意

- ✅ 無宗派・遠方・高齢の方にも柔軟対応

▶ ご相談は【LINE・電話・Webフォーム】から24時間受付中です。

📩 お急ぎの方へ

\ LINE相談は24時間受付中! /

LINEを送るだけで、無料でアドバイス・見積もりいたします。

💬「この仏壇、移動できますか?」

💬「供養ってどうすればいいの?」

どんな小さなことでも、お気軽にどうぞ。

📩 \ 今すぐ無料見積もり相談はこちら /

🕊 まずは気軽にご相談ください

一休堂では、LINEを送るだけの簡単相談も受け付けています。

仏壇や仏具の状態、処分の流れ、費用感まで明朗かつ丁寧にご案内いたします。

💬「まずは聞いてみるだけ…でも大丈夫ですか?」

——もちろんです。あなたのペースで、ゆっくりと一緒に考えていきましょう。

🧑💼 LINEやお電話から、無料でご相談を受け付けています。

「仏壇のこと、ちょっと相談してみたい」その一言からでも大丈夫です。

📞 フリーダイヤル:06-6167-7919

🌐ホームページ:お問合せフォームは【こちら】

あなたとご先祖さまのご縁を、やさしく丁寧につなぐお手伝いができれば幸いです。

仏壇供養を

お急ぎの方へ

早急に対応

いたしますので、

まずはご連絡

ください。

06-6167-7919

365日対応・9時〜18時